Bogavante a la americana

Publicado en la revista planetAVino Nº 46, diciembre 2012/enero 2013

Ingredientes

Para una familia de cuatro personas en que los niños estén civilizados

2 bogavantes de a kilo

2 cebollas medianas

1 puerro

5 dientes de ajo

3 ramas de apio verde (opcional)

2 tomates maduros (se puede usar tomate frito, pero de máxima calidad).

1 pimiento rojo

2 zanahorias

1 vaso de amontillado

1 vaso de ron añejo (lo suyo es brandy, pero el ron me parece más exótico).

25 grs. de chocolate negro (70/80% de cacao)

No sabíamos cómo encarar esta cena de Nochebuena, si con lágrimas o a lo loco, pero como ya estamos hartos de seguir la corriente a esos canallas que han arruinado al país y quieren echarnos la culpa a nosotros, pues hemos pensado ¡A gozar, que el mundo se acaba!.

Antes de meter mano a esta receta, que se las trae, quiero contarles la historia de este fabuloso plato del que se han contado mil mentiras, como suele suceder con todo lo grande de la cocina.

Es bonito hacer recetas con historia, sobre todo si son tan exquisitas como esta, porque podemos contarles a los comensales estos prolegómenos y así, cuando les llegue el plato, ya estarán entregados, aunque el marisco sea canadiense.

Vamos allá.

Hay todavía algunos iconoclastas que levantan el dedo para corregir el término y dicen aquello de “se dice langosta a la armoricana, porque es un plato francés, de Bretaña para más señas”, cuando el que más y el que menos, conoce ya la verdad de esa patraña que se inventó el gran Curnonsky, antiamericano visceral, que reconoció en un artículo publicado en los años cincuenta, habérsela inventado por hacer una gracia.

La primera langosta a la americana famosa (o bogavante, porque en francés ambos se suelen llamar “Homard”), la cocinó un tal Jules Gouffé, del «Jockey Club» de París, que las guisaba en una salsa a base de tomate sofrito que denominaba provenzal (con aquello de La Marsellesa, se puso muy de moda todo lo del Midi). En 1853, otro cocinero parisino, Constant Guillot, la enriqueció con Cognac, y rebautizó con el nombre de su restaurante, “Homard Bonnefoy”, hasta que Pierre Fraisse, un cocinero que había emigrado a Estados Unidos, volvió a París y abrió el “Peter’s”, todo muy americano, muy a la moda del segundo imperio, y volvió a bautizar el plato como langosta a la americana. Pero hay una pregunta que se nos pasa por alto ¿Quién fue el primero en ponerle chocolate? ¡Ah! Porque desde luego ese ingrediente es el alma de una buena langosta a la americana.

El gran cocinero de la mar, Jacques le Divellec, hace una aproximación y llama a este civet “Homard a la catalane”, aunque sigue sin poner chocolate. En Asturias es un plato muy conocido, clásico de las mesas burguesas de mediados del siglo XX, generalmente de procedencia indiana, pero fue mi amigo Miquel Fabré quién me dio una pista interesantísima. Me explicó que en Cataluña, la otra región emigrante del XIX a América, este plato se conocía como “Llagosta a l’americano”, porque era típica de las mesas de los emigrantes ricos que volvían a su tierra, los llamados indianos o americanos.

En realidad esta salsa es un mole, y mi abuelo, que era indiano, seguro que comía las insípidas langostas del golfo de Tampico con esta sabrosa salsa, así que mi abuela y mi padre, solían preparar en casa la auténtica langosta a la americana (de Pascua en Ramos, claro). Con todo esto podemos afirmar que esta delicia es de origen español, quizás más bien hispano, porque procede de México, Cuba, Caribe..., o sea, que está bien llamada “Langosta a la americana” (la gran investigadora Maguelonne Toussaint Samat decía que era un plato criollo-hispano-cubano-florido-lousianés).

Los ingredientes

Antes hice referencia a esos crustáceos que nos traen de Canadá y que, así de lejos, se parecen a los de verdad, pero sólo en la foto.

Son dos especies diferentes, el Homarus americanus y el Homarus gammarus.

Como buen asturiano he de defender la bondad de aquéllos que pastan en las ricas y turbulentas aguas de Luarca y Castropol, al igual que hacen los gallegos con los que pescan en sus Rías Baixas, los mallorquines en Pollença, o los franceses en Normandía (las famosas demoiselles de Caen).

Pero ni Clarín, ni Cunqueiro, ni Escoffier, ni el propio Ramón Llull, sabrían distinguir uno capturado en las aguas de su pueblo, de uno recién traído de Escocia.

Es la misma especie y lo importante es el tiempo que lleven en el vivero, de modo que si pueden venir a la rula de Puerto de Vega y hacerse con uno de los que esa noche andaba de parranda por los fondos cantábricos, pues divino, sino, pues no paguen el doble o el triple porque no lo vale y encima seguro que le están metiendo gato por liebre, sobre todo en Navidad.

El resto ya es más fácil de comprar, aunque siempre es mejor no dejarlo para el día 24, más que nada porque es una horterada y hay que hacer unas colas locas para comprar esa botella de ron añejo que podría descansar en la alacena desde un mes antes, es un decir, claro, porque yo no le doy ni una semana de vida.

Puesta en marcha.

Como suele ser habitual en mi cocina, todo empieza por un sofrito (echen un vistazo al número de las Navidades pasadas). Así pues, picamos las hortalizas y las ponemos a sudar en una sartén tapada y con aceite de oliva (todo excepto el tomate). Cuando veamos que están transparentes y empezando a coger color, las regamos con el amontillado y dejamos que hiervan hasta volver a quedar sin caldo. Entonces añadimos el tomate y dejamos que todo se compenetre bien.

Hay una operación muy desagradable que es matar al animalito y recoger su sangre.

Mi padre, como era un exquisito, la recogía en un bol con el brandy e iba batiendo para que no se coagulase.

A mí me parece demasiado complicado para el resultado, de modo que yo le clavo un cuchillo grande en la articulación de la cabeza (tórax) con la primera “duela” de la cola (abdomen), y cuando deja de dar coletazos, lo troncho por ahí mismo, separando cola de cabeza, luego parto la cabeza al medio (a lo largo), y la cola en cuatro rodajas (siguiendo las articulaciones o partes blandas).

Es importantísimo hacerlo en una tabla con hendidura para recoger todo el caldillo que sale, que en realidad es la sangre, lo que pasa es que es transparente porque no tienen glóbulos rojos

Esta sangre debe ir recogiéndose constantemente y echándose a la salsa o al bol con el ron, porque sino se cuaja y queda fea, pero da mucho sabor. Pongo algunas fotos ilustrativas del macabro proceso por si entran los niños y ven el estropicio. Siempre es un recurso justificarse diciendo que en la revista decían que había que proceder así.

Lo más difícil ya pasó.

Añadimos el chocolate picado y el ron, junto con la sangre, a la salsa y dejamos que se evapore un poco el alcohol. Luego lo pasamos todo por el chino o por la batidora y lo volvemos a poner en la sartén (hay que tener cuidado porque una vez pasada y con el chocolate, es fácil que la salsa se pegue). Es el momento de probar y rectificar de sal y pimienta.

Incluso, si está un poco dulce, se puede corregir con un poco de limón, o si sabe ácida o amarga, poner un poco de azúcar moreno de caña.

Colocamos los trozos de bogavante sobre la salsa y, al momento de comer, se calienta. Según veamos que rompe a hervir, vamos dando la vuelta a todos los pedazos uno por uno y sólo con ese calor ya quedarán cocidos en su punto. Es muy recomendable dejar que la salsa se oxide al menos durante una hora, de esa forma cambiará su color a un tono pardo oscuro y el sabor evolucionará por completo.

Presentación del plato:

Es muy importante que este plato llegue caliente a los comensales, de modo que yo no me andaría con muchas pamplinas, de hecho en casa lo sirvo sin adornos, solo pan para mojar.

Lo más ortodoxo, sin duda también importado de las costumbres criollas, es acompañarlo de un arroz pilaw. En ese caso les aconsejo montar el arroz en los platos y meter estos al horno a 80ºC, de ese modo, al momento de servir, los platos estarán bien calientes y todo llegará en su punto a la mesa.

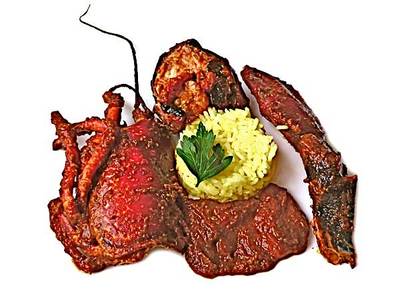

Hay un truco que solemos usar los fotógrafos gastronómicos que consiste en montar el plato con un bogavante hervido y la salsita haciendo filigranas. Queda muy mono, pero me ha parecido más honesto retratar el plato tal y como queda en la realidad, aunque resulte estéticamente lamentable, pero así el lector-cocinero, cuando termine su obra, no se sentirá traumatizado pensando que ha montado un estropicio.

Esta es la cruda realidad, fea como el mundo en que vivimos. El plato está riquísimo, pero el aspecto es escatológico.

Vinos recomendados:

Si nos ponemos finos, la verdad es que este plato se las trae, porque ya hay un contraste entre la salsa, ligeramente dulce y la carne del crustáceo, de modo que no es ninguna broma acertar con el vino porque aquí los gustos pueden influir mucho.

Aunque suene a topicazo, sobre todo en estos días de Navidad, la solución salomónica sería darle caña a un buen cava, incluso con el aperitivo, porque este es un plato principal, y como es tan suculento, yo no pondría un primero, sino un picoteo de conservas, embutidos, etc.

En este caso me parece la ocasión ideal para disfrutar de un cava añejo, como el Cuvée D.S. de Freixenet, aunque si se nos desboca demasiado el presupuesto, el Agustí Torelló Mata Gran Reserva o el Huguet, darán la talla con creces.