Desfile de vajillas

Hay un concepto matemático llamado aberración, que consiste en un desarrollo algebraico mediante el cual se llega a demostrar una entelequia, por ejemplo que tres es igual a cinco.

En los primeros años, cuando la Nueva Cocina Vasca era un acto heroico en el que los doce grandes se jugaron casi la vida, o al menos sí sus respectivas fortunas, el concepto de evolución era algo maravilloso, fascinante, alegre, elegante, sofisticado, atrevido, hasta revolucionario.

Las grandes bandejas llenas de puré de patata teñido con diferentes colores, quedaron relegadas a las bodas horteras, y aquel difícil arte del trinchado o de la limpieza del pescado a la vista del cliente, quedó como un espectáculo escatológico, como una autopsia que nadie quería presenciar.

Las salsas se aligeraron, las presentaciones se volvieron artísticas, los cocineros se convirtieron en estrellas, la sociedad cambió antes de que España lograse la democracia.

A partir de ese inolvidable momento, la evolución llegó a extremos inimaginables para quienes habíamos vivido la antigua hostelería, con instalaciones tan espectaculares que hasta había restaurantes que ponían una mesa en la cocina para sus clientes Vip disfrutasen del concierto entre los músicos.

Maquinarias que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, uniformes pulcros como si fuesen a salir en un pase de modelos, jóvenes educados y políglotas que sabían describir sus creaciones con verdadera poesía culinaria…, un sueño hecho realidad: los cocineros ya no serían nunca más los parias de la sociedad a los que había que esconder en lúgubres, insanos y apestosos sótanos (en Tenerife, mi amigo Pedro Larumbe y yo nos ligamos un par de chavalas imponentes y, cuando Pedro les dijo que estábamos haciendo unas jornadas gastronómicas, abrieron los ojos de par en par, nos preguntaron cual era nuestro oficio y cuando contestamos que cocineros, salieron pitando y casi nos echan de la discoteca).

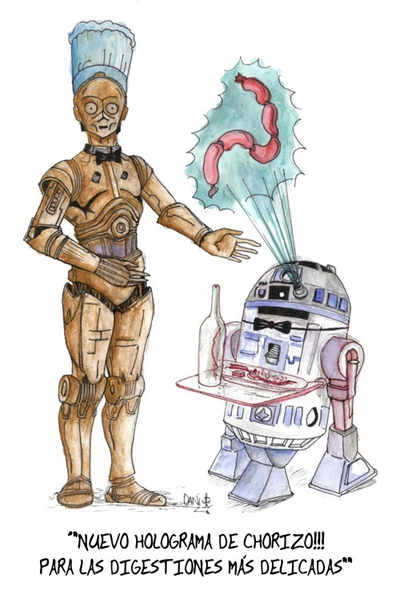

Hasta aquí divino, pero ¡Ay!, con los noventa llegó la decadencia, la evolución se convirtió en aberración, lo que era perfecto quiso serlo más y se rompió la rosca.

Llegaron los listos, los oportunistas, los caraduras que copiaban como los chinos todo lo que hacían los grandes maestros, solo para salir en la foto, y los críticos se convirtieron en gurús, o en la GESTAPO, según quién.

Ya no se cocinaba para agradar al cliente, si no para deslumbrar al critiquillo de turno que no había comido caliente hasta conocer esta profesión, y que desde ese momento, ya no podía comer si no era en una vajilla de Villeroy & Boch.

Yo tuve la inmensa suerte de vivir toda aquella evolución, desde los antiguos restaurantes con cocina de carbón, como era el de mis padres, hasta la Paco Jet, y fui admirador de la Nueva Cocina. Ahora siento tanto desprecio por este mercantilismo barato, que hasta he abandonado la crítica gastronómica y solo me dedico a la antropología culinaria.

Cuando alguien me invita a comer, además de procurar escaquearme, si acepto es con una condición: nada desfile de vajillas, quiero comida.

La última vez que sufrí uno de estos atentados contra el sentido común, fue en Madrid con mi amiga Tere Gallimó. Estuvimos tres horas viendo desfilar vajillas, eso sí, los platos, a cual más sofisticado, pero el contenido, una tomadura de pelo.

En Oviedo llegaron a servirme una menestra deconstruida que consistía en tres guisantes (3), una punta de espárrago triguero (1), y un poco de caldo.

Por lo menos en el Tristán de Porto Portals, eso te lo sirven unas gachís teutonas que ya te alimentan solo con mirar, pero es que en Asturias, encima, los platos te los sirven unos tíos tan feos y estirados que se parecen al enterrador de Luky Luke.